说起公章,大家的第一反应大概都是那个代表着公司企业或机关单位权力的印章。只要和公司单位有关的文件,上到重大决议,下到各种员工证明,都离不开公章的加持。

印章在我国已经有几千年的历史,早在先秦时期就已经出现了印章的身影。战国时期有“苏秦配六国相印”这样的故事,而由和氏璧制成的传国玉玺更是帝国最高权力的象征。

大家发现没有,在大部分中国古代故事中,印章代表的几乎都是某个人,而我们现在社会中使用的公章,代表的却是一个组织。

那究竟“公章”这个“公”,是在什么时候出现的呢?

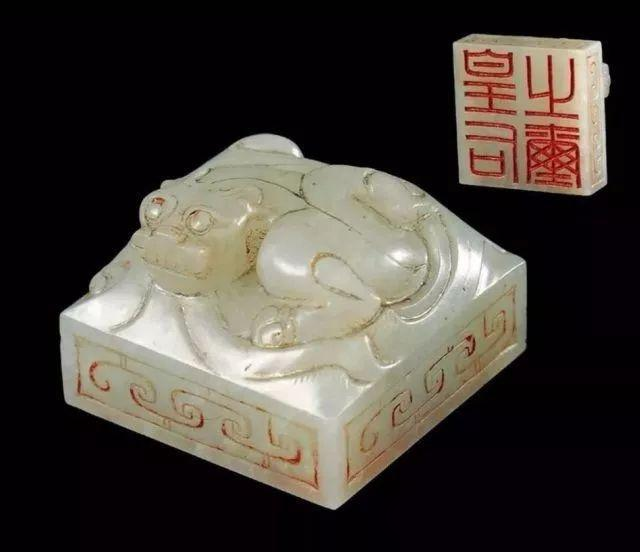

寿山石貔貅印章

最开始,印章其实不是印在纸上,原因很简单:那个时候根本没有大规模生产的纸张。所以,早期印章基本都是印在封泥上的。

秦始皇时期开始实行中央集权制,中央各公卿机关、全国各郡县的奏折都会汇集到首都,供皇帝和相关人员查阅处理。

奏折作为国家机密文件,肯定要进行保密加工,于是上奏的官员就会将捆好简牍的封口处按上一块泥,用自己的印章在上面留下印鉴,然后用火烤硬了之后再送到咸阳宫章台。

如果封泥完好,说明这份文件没有被人拆封过,这才会开始处理相关的事项。

在这个时期,印章和个人官职是紧密联系在一起的。因为存在比较强的公务性质,所以在官吏升迁、罢免或者逝世之后,印绶时必须上交,以防它人冒用。现在大部分考古发现的殉葬品印章都是复制品,用以显示墓葬主人一生的荣誉。

可见,在这个时候,“公”章的概念已经出现了。

秦·皇帝信玺封泥(日本东京博物馆藏)

汉代建国以后承继了秦代的各种政治制度,封泥防伪的做法也一直延续下来。

同样是官印,叫法却因为身份而大有不同,帝、后及诸侯王所用称“玺”,列侯、承相、太尉、前后左右将军、乡亭侯,将军部属、郡邑令长等所用皆称“印”,将军所用称“章”。

汉·吕后 皇后之玺

到了隋唐时期,随着国家逐步统一,官印使用发生了重大的变化。

届时,纸张基本已经取代了竹简在政府公文上的应用。有了纸这样平整的书写工具之后,印章也可以直接盖在纸上作为防伪标识,而不再采用封泥。

由于不用封泥,纸张也能容纳更大面积的章面,所以官印的尺寸大幅提升,边长从2.3厘米左右(秦汉一寸)猛然增大到5.4厘米左右(约合隋二寸)。体积的增加也使得官印的重量暴涨,怎么将官印随身携带已经变成一道难题。

于是,这个时期的官印开始从授予某个担任官职的官吏,改为授予某个官署。官印也不再由个人佩戴,而是保存在官署衙门,由专门的人员保管。

这个时候,官印已经从“官员之印”变成了“官府之印”,公章中“公”的概念可以说是已经成型。

唐·县衙官印及印匣

新中国成立后,由于各种商业组织和社会团体的出现,公章所能代表的法定主体逐步增加,相关的法律法规也不断完善,公章也就成为今天大家看到的样子了。

了解更多印章的趣事,记得关注微信公众号【印章之家官微】哟~